http://satehate.exblog.jp/13742067/

ちょうど良い頃合いで、以下を為清さんが訳してくれましたので転載します。以前訳してみようかと思った記事で、次回からの話と密接に関係しています。為清さん、ありがとうございます。長い記事なので、ここでは一回ではまるで掲載できませんので分割しています。

北極の「最後の審判の日・種子貯蔵庫」 By F. William Engdahl

“Doomsday Seed Vault” in the Arctic Bill Gates, Rockefeller and the GMO giants know something we don’t

By F. William Engdahl (globalresearch.ca) 2007年12月4日 翻訳:為清勝彦 Japanese translation by Katsuhiko Tamekiyo

http://tamekiyo.com/documents/W_Engdahl/doomsday.html その1

マイクロソフトの創立者ビル・ゲイツに は、誰にも非難できないことが一つある。彼はどうしようもなく努力家だ。14歳で既にプログラミングをしていた。まだハーバード大学の学生だった20歳で マイクロソフトを設立した。1995年には『フォーブス』で世界で最も金持ちの男と名指しされている。その執拗な欲望によって、パソコンのソフトウェアの 独占を築いたマイクロソフトの最大株主だからである。(引用注:ティム・パターソンには「非難する」権利があるとはおもいますが)

2006 年、同じような境遇にあれば多くの人は静かな太平洋の島に隠居生活を考えるだろうが、ビル・ゲイツは違った。彼の「ビル&メリンダ・ゲイツ財団」にエネル ギーを注ぐことにしたのである。世界最大の「透明」な私的財団と自称するこの財団は、346億ドルという途方もない基金を持ち、法的な必要性から毎年15 億ドルを世界中の慈善事業に支出しなければ、非課税の慈善事業として認定されない。2006年に、友達でビジネス仲間の巨大投資家ウォレン・バフェットか ら300億ドル相当のバークシャー・ハサウェイ社の株式をプレゼントされたため、ゲイツの財団は、国連のWHOの年間予算額に匹敵するほどのレベルに達し ている。

こうしてゲイツ財団が苦労して手に入れた資金を使い、ゲイツが、3千万ドルほどの投資をする決断をしたとなると、何をするつもりなのか見ておく価値があるだろう。

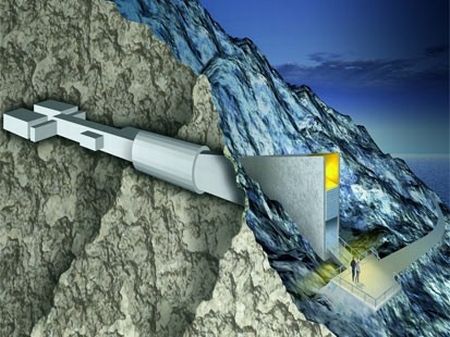

世 界の最果ての地と言って良いスバールバルの奇妙なプロジェクトほど現時点で興味をそそられるものはない。ゲイツは、北極海に近いバレンツ海にある種子バン クに巨額の投資をしている。北極点から1,100kmほどの位置である。スバールバルは、不毛の岩盤の地であり、ノルウェイが領有権を主張し、1925年 に国際条約によって譲渡されている。(地図を参照)

この神にも見捨てられた島の「最後の審判の日(Doomsday)種子バンク」に、ビル・ゲイツは、何千万ドルもの資金を投じている。他に、ロックフェラー財団[the Rockefeller Foundation]、モンサント社[Monsanto Corporation]、シンジェンタ財団[Syngenta Foundation]、ノルウェイ政府[the Government of Norway]も投資している。このプロジェクトは、公式には、ノルウェイのスピッツベルゲン島(スバールバル諸島の一部)の「地球スバールバル種子貯蔵所」(Svalbard Global Seed Vault)と名付けられている。

種子バンクは、スピッツベルゲン島(Spitsbergen Island) のロングイェールビエンという小さな村に近い山の内側に建造中である。公表情報によると、ほぼ「ビジネス」を始める準備は整っている。動態センサー、二つ の気密室、鋼鉄で補強された1m厚のコンクリート壁に、二重の爆破耐性扉を備えている。全世界から最高3百万種の種子を格納する予定であり、「農作物の多 様性は未来にわたって保存されることになる」とノルウェイ政府は言っている。種子は、湿気を防ぐため、特殊な方法で梱包される。常勤スタッフの配置予定は ないが、この貯蔵庫に近づくのは困難なため、怪しい人間の気配があれば簡単に検知できるだろう。

ビル・ゲイツ、ロックフェラー財団、モンサント、シンジェンタという見事なメンバーが一緒になって一つの共通の目的に取り組もうとしているときは、スピッツベルゲンの岩盤の裏に何か隠れてないか、もう少し深く掘って調べてみる価値がある。そうすれば、何か素晴らしいものが発見できる。

最初に注目すべきポイントは、誰がこの「最後の審判の日・種子バンク」のスポンサーになっているかである。このプロジェクトでノルウェイ人に加わっているのは、先述のビル&メリンダ・ゲイツ財団、米国アグリビジネス大企業でGMO(遺伝子組み換え)植物種子とそれに付随する農薬の特許保有数では世界最大級のデュポンとパイオニアハイブレッド[Pioneer Hi-Bred]、 スイスに拠点のあるGMO種子・農薬大手のシンジェンタ社のシンジェンタ財団、1970年代から1億ドル以上の元手をかけて「遺伝子革命」を成し遂げてき た私的団体のロックフェラー財団、ロックフェラー財団が農業の変革を通じて遺伝的純潔性を実現するために創設した地球規模ネットワークのCGIARである。

私が『破滅の種子』(Seeds of Destruction)で詳述しているように、1960年、ロックフェラー財団、ジョン・D・ロックフェラー三世の農業発展委員会、フォード財団は、力を合わせてIRRI(国際稲研究所)をフィリピンのロスバニョスに設立した【脚注1】。

1971年までに、ロックフェラー財団は、メキシコに拠点のある「国際トウモロコシ小麦改良センター」と、他の二つの国際研究センター(ロックフェラー財団とフォード財団が設立したもの)、熱帯農業のIITA(ナイジェリア)とコメのIRRI(フィリピン)を統合し、地球規模のCGIAR(国際農業研究協議グループ)を結成した。

CGIARは、イタリア・ベラージオにあるロックフェラー財団の会議センターで開催された一連の私的会合で形成された。この会合に参加した主な人物は、ロックフェラー財団のジョージ・ハーラー(George Harrar)、

フォード財団のフォレスト・ヒル(Forrest Hill)、

世界銀行のロバート・マクナマラ(Robert McNamara)、

ロックフェラー家の国際環境運動家で1972年のストックホルム国連地球サミットをロックフェラー財団理事として計画したモーリス・ストロング(Maurice Strong)がいた。

科学を優生学に奉仕させることは、ロックフェラー財団の永年の中心課題であった。優生学は人種的純潔思想の忌まわしい変形であり、「ザ・プロジェクト」と呼ばれていた。

CGIARは、最大の効果を上げようと、国連食糧農業機関、国連開発計画、世界銀行を引き込んだ。かくして初期資金に慎重にテコを効かせ、ロックフェラー財団は、1970年代初めには、世界の農業政策を形成するポジションに就き、そして実際に農業政策を形成したのである。

寛大なロックフェラー財団とフォード財団の研究助成金を受け、CGIARは、第三世界の一流の農業科学者や農学者が、米国にやってきて現代的な農業生産の思想を「習得」し、その後で母国に持ち帰るようにした。この過程で、第三世界の国々に米国のアグリビジネスを推進させる貴重なネットワークを築くことができた。中でも重要なのが、GMOによる「遺伝子革命」を途上国にもたらすことであり、全ては科学的、効率的、自由市場型の農業という美名で行われた。

遺伝子操作で支配人種を作る?

だんだんスバールバルの種子バンクの意味が深くなってきたが、まだまだ深くなる。私が「ザ・プロジェクト」と言及したのは、ロックフェラー財団と強力な金融利権が、1920年代より、遺伝子操作で支配人種を創造することを正当化する手段として優生学(後に遺伝子学に名称変更)を利用してきたプロジェクトのことである。ヒトラーのナチスは、このことを「アーリア支配人種」と呼んでいた。

ヒトラーの優生学の大部分の資金は、現在、地球上の全ての種子の標本を保存するといって「最後の審判の日・種子バンク」を建設しているのと同じロックフェラー財団から出ていた。 さあ、いよいよ興味深くなってきた。この同じロックフェラー財団が、分子生物学というエセ科学を生み出し、人間の生命を「遺伝子配列の定義」にまで貶めようとしつこく追求していったのである。そうすることで、遺伝子配列を改良し、人間の特徴を思いのままに変更することができると望んでいたのである。ヒトラーの優生学者たちの多くは戦後こっそりと米国に移され、生物学的優生学研究を継続したが、さまざまな生命形態の遺伝子操作の基盤を築くのに大いに貢献している。その大半は、第三帝国になっても公然とロックフェラー財団の寛大な助成金に支えられていた。【脚注2】

「緑の革命」は「化学の革命」

その同じロックフェラー財団が、いわゆる「緑の革命」も生み出した。それは、1946年のネルソン・ロックフェラー[Nelson Rockefeller]とヘンリー・ウォレス[Henry Wallace、ニューディールで農務長官を務め、パイオニアハイブレッドシード社[the Pioneer Hi-Bred Seed Company]を設立した]のメキシコ旅行から始まった。

緑の革命は、世界の飢餓問題を解決すると称し、メキシコ、インドなど主にロックフェラーが活動していた国を標的としていた。ロックフェラー財団の農学者ノーマン・ボーローグ[Norman Borlaug]は、その業績でノーベル平和賞を受けている。同じ賞を取ったヘンリー・キッシンジャーと同類の人間に誇るべきものは殆どない。

半世紀前に世界の石油産業でやったこととまったく同じ独占状態を農業でも実現しようとしたのである。1970年代にキッシンジャーが言明したように、「石油を掌握すれば国が支配できる。食糧を掌握すれば、人口を調節できる」のである。

ロックフェラー財団と米国のアグリビジネス企業が「緑の革命」に関心を持っていた最大の理由は、その核心が、新型の交配種子を途上国に拡散させることだったからである。交配種子の特徴の一つは、再生産(繁殖)能力を欠いていることだ。交配種は、繁殖を防ぐ性質を内在している。通常の種は、開放的な環境で受粉し、親と同じだけの収穫量をもたらすが、交配品種の種子の収穫量は第一世代と比べると極端に少なくなる。

実際には、現代的なアメリカ農業技術、化学肥料、商用化された交配種子、これらが一体となって、途上国の農家(特に大規模農家ほど)を米国のアグリビジネスと石油化学会社が提供する投入物に依存させていったのである。 それは何十年という長い期間を見据えて慎重に計画されたプロセスのほんの第一段階に過ぎなかった。

「緑の革命」の下でアグリビジネスは、かつては米国輸出品がほとんど進出していなかった市場へと大きく食い込んでいった。この流れは、後に「市場指向の農業」と揶揄されるようになった。その実態はアグリビジネスがコントロールする農業であった。

「緑の革命」を通じて、ロックフェラー財団と、後に加わったフォード財団は、手と手を取り合って、米国の国際開発庁(USAID)とCIAの対外政策目標の形成と支援を行っている。

「緑の革命」の大きな成果の一つは、農民たちの田舎を過疎化したことである。彼らは、生活を賭けて仕事を探すためにみすぼらしい都市のスラムへと流れ込んでいくしかなかった。これは意図せずしてそうなったのではない。後に(近年のグローバル化によって)やってくることになっている米国の多国籍製造業のために、安い賃金労働者を用意しておく計画の一環だった。

「緑の革命」の勝手な推進が一段落すると、その結末は、約束されたものとは似ても似つかないものだった。 見境なく化学農薬(殺虫剤)が使用されたため、深刻な健康被害を伴う数々の問題が発生していた。新型の交配種子の単一栽培によって、年々、土壌は痩せ、収穫高は減って行った。初期の成果は目覚しかった。小麦のような穀物(後のメキシコではトウモロコシ)の収穫量は、倍増、ときには三倍にもなった。だが、その効果はすぐに消えた。

通常、「緑の革命」は、世界銀行の融資で巨大なダムを新設する大規模な灌漑プロジェクトと一緒か、もしくは前もって治水できていた肥沃な農地で進められた。また、「スーパー小麦」品種は、土壌を面積当たり大量の肥料で飽和させることで、収穫量の増加を達成していた。肥料とは、ロックフェラーのセブンシスターズ(石油メジャー)がコントロールする商品(硝酸塩と石油)のことである。

そして、大量の除草剤と殺虫剤が使われた。これも石油会社と化学会社に新たな市場を与えることになった。あるアナリストが言ったように、「緑の革命」は、単なる「化学の革命」に過ぎなかったのだ。途上国に、大量の化学肥料と農薬を買う資金力があるはずがなかった。そこで、世界銀行の「厚情」で融資を受けたり、チェイス銀行などニューヨークの大銀行から、米国政府の保証付きの特別融資を受けることになった。

あちこちの途上国から融資の申し込みが殺到し、多くの場合、大規模な土地所有者に貸付がなされた。小規模農民の状況は違っていた。彼らは化学肥料など近代農業の投入物を買う余裕がなく、金を借りるしかなかった。

最初の内は、さまざまな政府の融資プログラムが用意され、彼らも種子や肥料を買うことができた。だが、こうした融資プログラムを利用できなかった農民は、民間の金融業者から借りることになった。そうした非公式のローンは法外な金利だったため、多くの小規模農民は、最初の内の高い収穫量のメリットを受けることができなかった。収穫が終わると、その大半を元利払いのためだけに売却することになった。彼らは金貸しと取引業者に依存するようになり、多くは土地を失った。政府系機関の長期低利貸付であっても、生活のための作物生産より、現金のための作物生産を優先しなければならない状態に陥った。 【脚注5】

以来数十年が経過したが、これと同じ利権(緑の革命を推進したロックフェラー財団など)が、第二の「緑の革命」である「遺伝子革命」を推進しようと活動していた。 「遺伝子革命」とは、ロックフェラー財団理事長のゴードン・コンウェイ[Gordon Conway]が何年か前に考えた言葉であり、「工業化」された農業を広め、GMO特許種子を含む投入物の販売を拡大することである。

脚注

1 F. William Engdahl,Seeds of Destruction, Montreal, (Global Research, 2007).

2 Ibid, pp.72-90.

3 John H. Davis, Harvard Business Review, 1956, cited in Geoffrey Lawrence, Agribusiness, Capitalism and the Countryside, Pluto Press, Sydney, 1987. See also Harvard Business School, The Evolution of an Industry and a Seminar: Agribusiness Seminar, http://www.exed.hbs.edu/programs/agb/seminar.html.

4 Engdahl, op cit., p. 130.

5 Ibid. P. 123-30.

原文の紹介

“Doomsday Seed Vault” in the Arctic

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7529

GlobalResearch.ca

http://www.globalresearch.ca/

F.William Engdahl ホームページ http://www.engdahl.oilgeopolitics.net/